Das nicaraguanische Brudervolk und ich

Fernweh und Solidarität in der DDR

von Karim Saab

Geboren 1961, im Jahr des Mauerbaus, litt ich bis 1989 unter einem DDR-Koller. Ich malte mir ständig einen freien Himmel aus und viele faszinierende Horizonte. Dass ich es dennoch so lange im DDR-Biotop aushielt, hing damit zusammen, dass ich in dieser engen Welt einige ungeahnte und durchaus rauschende Erfolge erzielen konnte, die sich sogar auf die große weite Welt bezogen.

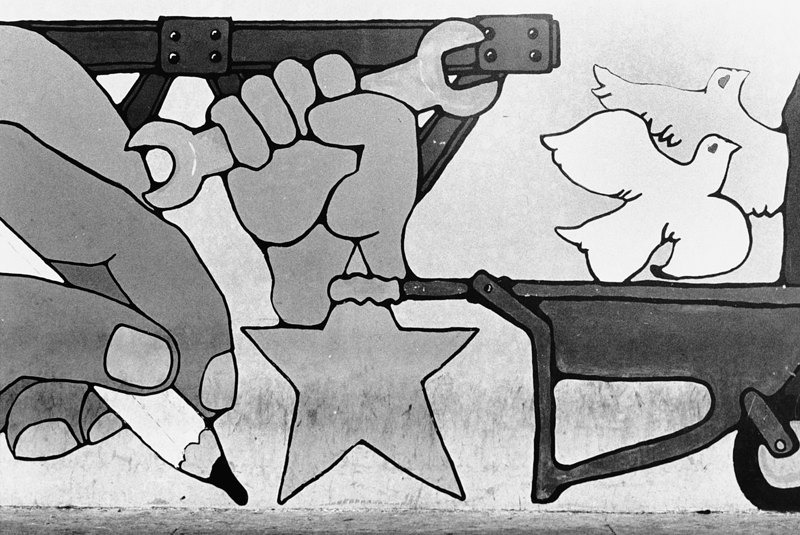

1981 gründete ich in Leipzig mit zwei Freunden die „Initiativgruppe hoffnung nicaragua“. Bürgerinitiativen waren im DDR-System nicht vorgesehen. Aber Angst vor Sanktionen, Fatalismus und Lethargie übertragen sich eben nicht automatisch auf die Jugend. Wir ließen es einfach drauf ankommen und argumentierten raffiniert: Unser erster Aufruf, hundertfach mit Durchschlagpapier in eine Erika-Schreibmaschine getippt, begann mit den Worten: „Wir sind drei Werktätige.“ Gewissermaßen nahmen wir den Schlachtruf von 1989 vorweg – denn auch wir meinten: „Wir sind das Volk.“

Was sollten die SED-Bonzen gegen unser Eintreten für das „nicaraguanische Brudervolk“ einwenden? Feierten sie doch selbst die sandinistische Revolution, mit der wir uns solidarisierten, als Teil einer fortschreitenden Weltrevolution. Für die Propaganda war der Umsturz in dem kleinen mittelamerikanischen Land ein weiterer Beweis dafür, dass die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus im vollen Gange war und die DDR sich bereits in der blühenden Zukunft befand.

Ehe die Staatsorgane ihre Überwachungs- und Zersetzungsmaßnahmen gegen unsere Initiative einleiteten, reagierten sie also leicht verunsichert. Wir hatten gerade so ziemlich alle Bildenden Künstler in der DDR aufgefordert, uns Grafiken und Gemälde für eine große Solidaritätsauktion anzuvertrauen, da stand im April 1982 ein Bote vor meiner Wohnungstür mit der Aufforderung, am nächsten Tag im Rat des Bezirks Leipzig zu erscheinen. Drei Werktätige in Parka und mit langen Haaren hatten also einen Termin beim SED-Kulturchef, was nicht gerade häufig vorkam. In den Akten fand sich später die Notiz: „Ich machte die Bürger darauf aufmerksam, dass ich ihr Anliegen zwar dem Wesen nach akzeptiere, aber dringend vorschlagen müsse, andere Wege zu beschreiten.“

Es gab aber nur einen anderen Weg: Für die Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in aller Welt war das Solidaritätskomitee der DDR zuständig, eine Institution, der wir zutiefst misstrauten. Wahrscheinlich kaufte diese intransparente Behörde für die unter freiwilligem Zwang eingetriebenen Spendengelder nicht nur Milchpulver, sondern auch Waffen. An einem direkten „Basiskontakt“, wie wir ihn uns auf die Fahnen geschrieben hatten, war mit dem zentralistischen Komitee überhaupt nicht zu denken. Unsere Distanz zum Staat machten wir schon dadurch deutlich, dass wir Nicaragua mit „c“ schrieben statt mit dem üblichen „k“, wie Kuba.

Um mit einer Schule in Nicaragua in Verbindung zu treten, brauchten wir westdeutsche Helfer, denn uns war es ja verwehrt, in die Welt zu reisen. Über die bundesrepublikanische Nicaragua-Solidaritätsbewegung waren wir recht gut informiert, Besucher aus dem Westen und Medien hielten uns auf dem Laufenden. Sonst wären wir wohl kaum auf die Idee gekommen. Die Mauer konnte den Zeitgeist nicht aufhalten. Wir wollten, dass die Menschen am Ende der sozialen Hierarchien weltweit füreinander eintreten, und verstanden uns als Teil der Dritte-Welt-Bewegung.

Im Gefolge der offiziellen DDR-Politik kamen bald auch nicaraguanische Jugendliche zum Studieren nach Leipzig. Wir suchten sie in ihrem Wohnheim auf. Die meisten kamen aus einfachsten Verhältnissen, verstanden sich als Kinder der Revolution und waren sehr naiv, das hieß auch: sehr katholisch. Da wir „Das Evangelium der Bauern von Solentiname“ gelesen hatten (Gespräche über Bibeltexte, die der revolutionäre Priester und Kulturminister Ernesto Cardenal dokumentiert hatte), konnten wir uns ganz gut in die „Nicas“ hineinversetzen. Als wir sie baten, in einer deutschen Kirche einmal die „Misa Campesina“ (Messe der Bauern) von Carlos Mejía Godoy zu singen, fühlten sie sich verstanden. Der antiklerikale SED-Staat reagierte prompt und untersagte den Nicaraguanern den Kontakt mit uns. Aber zwei, drei Auftritte mit ihnen in evangelischen Kirchen konnten wir immerhin bestreiten. Bei einem Gottesdienst im sächsischen Werdau lernten wir einen Westdeutschen aus Hameln kennen, der in einer „Nicaragua-Brigade“ gearbeitet hatte. Er zeigte uns Dias. Manfred Matz führte genau das Leben, von dem ich träumte. Auf eigene Faust hatte er das Land bereist, vor Ort Spanisch gelernt und war in einem Dorf ohne Kanalisation und Wasserversorgung hängen geblieben, um dort Hand in Hand mit den Einwohnern Brunnen und Ökotoiletten zu bauen. Matz kopierte uns seine Dias. Es gehört zu den bedrückendsten und rührendsten Momenten meiner DDR-Biografie, dass ich nun Diavorträge hielt, bei denen ich von den Erfahrungen eines anderen berichtete.

Natürlich war viel Fernweh mit im Spiel. Was faszinierte einen Oppositionellen in der DDR aber darüber hinaus an dieser sandinistischen Revolution? Die Nicaraguaner hatten der Welt vorgemacht, dass David gegen Goliath siegen konnte. Sie hatten ihren Diktator im Juli 1979 einfach davongejagt. Dieser ferne Freiheitskampf zeigte doch, was gegen alle Wahrscheinlichkeit möglich war. Wir mussten uns jeden Tag mit vergreisten SED-Betonköpfen herumschlagen. Hinzu kam das fatalistische Denken der westdeutschen Linken, das im Hinblick auf die DDR auf den Status quo fixiert war und alles noch aussichtsloser machte.

Die Ideologie des Sandinismus rüttelte die herrschenden Weltbilder in der zweigeteilten Welt gründlich durcheinander. Über den angeblichen Antagonismus zwischen Marxismus und christlichem Glauben, zwischen Volkseigentum und Privateigentum, zwischen Sozialismus und Freiheit, zwischen Ost und West schien sich diese Revolution tatsächlich hinwegzusetzen. Der ersten revolutionären Junta gehörten Liberale wie Dogmatiker an. Toleranz und Pressefreiheit waren für die junge Regierungsmannschaft noch keine Schimpfwörter. Es war also das Faszinosum eines Dritten Wegs, den wir der DDR und der westlichen Konsumgesellschaft entgegenhielten.

Dass es sich dabei um Wunschprojektionen handelte, wurde mir bewusst, als ich Mitte der 1980er Jahre von Attacken der Sandinisten auf indianische Minderheiten an der Atlantikküste hörten. Und als schließlich 2008 der Sandinisten-Präsident Daniel Ortega der ehemaligen DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker den höchsten nicaraguanischen Orden umhängte, wurde mir unser Irrtum noch einmal grell vor Augen geführt. Schon 1983 hatte Christoph Hein einen Aufsatz mit dem Titel „Linker Kolonialismus oder Der Wille zum Feuilleton“ veröffentlicht, in dem er der westdeutschen Linken den Spiegel vorhielt. Einen Satz darin hatte ich mir angestrichen: „Man bestellt nach Gaumen, und wechseln die Zeiten, lässt man sich eine neue Speisekarte kommen, ein neues Objekt für ein obskures Engagement.“

Die Speisekarte in der DDR war aber alternativlos und erschien uns Jahr für Jahr schäbiger. Auch Michail Gorbatschow vermochte sie nicht aufzuwerten. Der Leipziger Dichter Andreas Reimann sagte mir irgendwann ins Gesicht: „Eigentlich müsstet ihr euch ‚Initiativgruppe Hoffnung DDR‘ “ nennen!“ Die ersehnte Aufbruchstimmung ging inzwischen von einer anderen Bürgerbewegung aus – von jenen vielen tausend Menschen, die nur noch eines wollten: raus aus der DDR.

Einige Aktivisten der Leipziger Gruppe mussten für ihre Initiative teuer bezahlen. Auch die nicaraguanischen Studenten wurden immer stärker überwacht und gelenkt. Einer von ihnen wurde des Landes verwiesen, weil er sich manchmal mit einem Mitglied unserer Gruppe traf. Auf der Habenseite unseres Engagements stehen die vielen deutsch-deutschen Kontakte. Mit Hermann Schulz, dem Wuppertaler Verleger von Ernesto Cardenal, verbindet mich bis heute eine tiefe Freundschaft. Aber auch dieser liberale Mensch sah in unserer Kritik an den DDR-Verhältnissen zunächst nur ein Sperrfeuer von der falschen Seite.

Maria Eisenhuth, eine Aktivistin aus dem hessischen Dietzenbach, hatte ich 1985 auf dem Naumburger Marktplatz angesprochen, weil sie einen Jutebeutel mit einem Nicaragua-Aufdruck trug. Sie schmuggelte für uns Briefe in den Westen und besuchte uns mehrmals in Leipzig. Ihr Fazit heute: „Da es für uns der erste Kontakt mit der DDR überhaupt war und zu dieser Zeit Nicaragua für uns das Thema Nummer eins, fanden wir es sehr spannend zu sehen, wie einige DDRler ihre Hoffnungen auf mehr Freiheit, Lebenslust und so vieles mehr auf Nicaragua richteten, aber ganz klar mit dem Wunsch nach Veränderungen im eigenen Land.“

In den neunzigern und nuller Jahren habe ich kaum noch einen Gedanken an die gescheiterte Revolution in Nicaragua verschwendet. Mein Fernweh trieb mich in viele Länder auf allen fünf Kontinenten, nie aber nach Managua, León oder Matagalpa. Meinen Glauben an die Möglichkeiten von Entwicklungspolitik habe ich bei Touren durch Asien und Westafrika weitgehend verloren. Bei einer Rucksackreise durch Ecuador sah ich viele Dörfer, die mich an die Dias von Manfred Matz erinnert haben.

Vor Kurzem meldete sich eine ehemalige Mitstreiterin mit einem Link zu einer Reportage, in der die brutalen Methoden geschildert werden, mit denen Nicaraguas sandinistischer Präsident Ortega heute protestierenden Ureinwohnern und Umweltschützern zu Leibe rückt. Eine andere schickte ein unglaubliches Foto, dessen Existenz ich wahrscheinlich geleugnet hätte: Da sitzt die „Initiativgruppe hoffnung nicaragua“ wie eine Hippiekommune splitternackt auf einer Wiese.

Womit ich vielleicht sagen möchte: Die deutsche Begeisterung für ein armes und unbedeutendes Land in Mittelamerika ist heute kaum noch zu verstehen. Aber ohne die Exotik und die Hoffnung der sandinistischen Revolution wäre mein Leben im trüben Tümpel DDR weniger schillernd gewesen.

Karim Saab ist Journalist in Potsdam. © Le Monde diplomatique, Berlin