Mounir in Montreal

Frankofone Einwanderer sind erwünscht und doch ausgegrenzt

von Akram Belkaïd

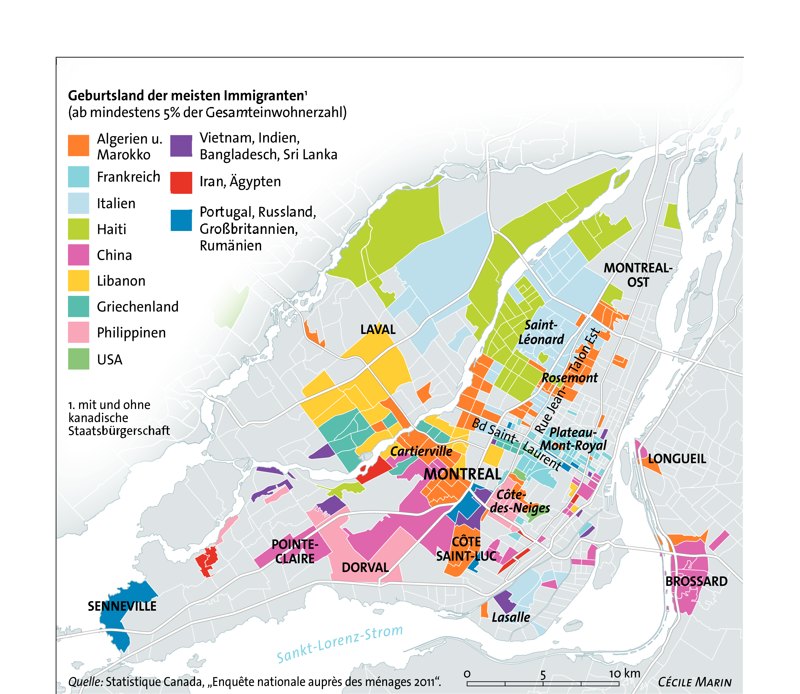

Die Gegend um die Rue Jean-Talon in Montreal war lange Zeit als „Petite Italie“ bekannt, doch inzwischen heißt sie nur noch „Petit Maghreb“. Die ethnisch sehr gemischte Insel Montreal hat 2 Millionen Einwohner, im Osten und Norden spricht man Französisch und im Süden Englisch. In der Rue Jean-Talon, die am Rand des wohlhabenden französischen Viertels Mont-Royal verläuft, sieht man viele Spuren der Migranten, vor allem aus Algerien, die meist Anfang der 1980er Jahre nach Kanada gekommen sind.1

Es gibt Halal-Metzgereien, Reisebüros werben mit Billigflügen nach Nordafrika, Bäckereien verkaufen Gebäck und Küchenutensilien aus der alten Heimat. Nur einige wenige tiendas zeugen von der Präsenz lateinamerikanischer Einwanderer. In diesem Viertel werden die Siege maghrebinischer Fußballmannschaften fröhlich gefeiert, die Polizei leitet dann vorsorglich den Verkehr um. Viele Cafés tragen Namen berühmter Vorbilder in Algier, Tunis oder Casablanca.

Im Café 5. Juli (der algerische Unabhängigkeitstag) treffen wir den 35-jährigen Mounir D. aus Oran, Lagerarbeiter in einem Kaufhaus, der 2015 ein Einwanderungsvisum bekam. Die Espressotasse in der einen, die Zigarette in der anderen Hand, erzählt er uns von seinem neuen Leben: „Hier geht es mir gut. Natürlich gibt es Probleme, das bestreite ich nicht, Bruder, aber ich habe eine Wohnung für meine Frau und meine Kinder, ein Auto, und in höchstens 5 Jahren sind wir dann kanadische Staatsbürger! Man darf nicht so auf die Leute hören, die sich dauernd beklagen. Hier herrscht Frieden.“

Mounirs Freunde sehen das ganz anders. Die kanadischen Behörden kümmerten sich nicht genug um ihre Integration, sagen sie. Der Architekt Hassan M. aus Tunesien erzählt, er arbeite „auf dem Bau“, ohne das näher auszuführen. „Wir sind keine Flüchtlinge, die um Almosen bitten. Wir sind erwünschte Einwanderer, denn Kanada und Quebec haben uns hergerufen und ausgewählt. Doch sobald wir hier ankommen, werden wir garantiert arbeitslos. Es ist echt kein Zuckerschlecken.“

Quebec will den sinkenden Geburtenraten unter den Französischstämmigen entgegenwirken und verabschiedete dazu ein Gesetz, nach dem die Provinz „ausländische Staatsbürger“ auswählen kann, „die in vollem Umfang und in französischer Sprache an der Gesellschaft Quebecs teilhaben können“.2 Nach Westafrika oder Haiti gilt nun der Maghreb als Reservoir französischsprachiger Einwanderer.

Hassan und seine Freunde erzählen, wie hoch die Arbeitslosenquote unter den Maghrebinern ist: 20 bis 30 Prozent, vier- bis fünfmal so hoch wie der Durchschnitt in Quebec (6,2 Prozent im Januar 2017). Migranten haben schlechte Chancen auf Jobs. In Montreal kursiert eine Anekdote, nach der man im Notfall besser nicht die überlasteten Krankenhäuser anrufen soll, sondern lieber ein Taxi. Denn die Taxifahrer sind Ärzte aus dem Maghreb oder Schwarzafrika, deren Berufsabschluss nicht anerkannt wurde.

Auch Mounir gibt zu, es falle ihm schwer, als Hilfsarbeiter zu leben. Er ist Doktor der Literaturwissenschaft und hat ein tunesisches Dolmetscherdiplom, aber einen angemessenen Arbeitsplatz konnte er nicht finden: „Beim Auswahlprozess wird man nicht richtig informiert. Anstatt den Immigranten vom harten Winter zu erzählen, sollte die Einwanderungsbehörde ihnen lieber erklären, dass die größte Schwierigkeit darin besteht, einen guten Job zu finden.“

Verstärkung für die französische Minderheit

In den Broschüren der Regierung für Einwanderer heißt es allerdings: „Wenn Sie als Arbeitskraft ausgewählt wurden, bedeutet das nicht, dass Sie einen Arbeitsplatz in dem Handwerk oder Beruf erhalten werden, den Sie ausüben wollen.“

Viele Immigranten befürchten, irgendwann nur noch auf den „bessbass“ am Ende des Monats zu warten. Dieses arabische Wort bedeutet eigentlich „Fenchel“ und bezeichnet ironisch das staatliche Sozialhilfeprogramm BS (Bien-être social), das jedem Erwachsenen 604 kanadische Dollar (435 Euro) im Monat zugesteht.

Moaz F. war früher Ingenieur bei einem tunesischen Stromversorger. Er empfängt uns in seinem kleinen Haus, wenige hundert Meter vom Olympiastadion entfernt. Er hat es geschafft, wieder einen Job als Ingenieur zu ergattern, doch es hat Jahre gedauert, er musste noch einmal studieren, da sein Abschluss nicht anerkannt wurde. Seine Frau Ines, ebenfalls Ingenieurin, arbeitet bei einem Verein, der Einwanderern Sprachunterricht vermittelt.

Einerseits ist sie froh, dass sie weit weg von der unsicheren Situation in Tunesien mit „ruhigem Gemüt“ leben kann. Andererseits kritisiert sie die Haltung der Politik zur Arbeitssituation der Maghrebiner. „Egal welche Partei hier in der Provinz regiert, sie spielt das Problem herunter. Es ist schwer, in stark reglementierten Berufen unterzukommen, als Mediziner, Lehrer oder Handwerker.“ Die Diskriminierung bei der Einstellung sei ein Tabuthema. Man sage den Leuten, sie sollten ein eigenes Unternehmen aufbauen. Doch die meisten kämen aus Ländern, „wo es normal ist, angestellt zu sein und vom Staat eine Lösung zu erwarten. Die sind enttäuscht. Manche gründen dann kleine Firmen, die vor allem maghrebinische Kunden im Auge haben. So fördert man die Parallelgesellschaft.“

Was Ines oder Hassan sagen, hören wir noch oft. Der algerische Journalist Kamel Dziri erzählt, er habe seinen Lebenslauf tausendfach verschickt, sei aber nur zu ein paar ergebnislosen Bewerbungsgesprächen eingeladen worden. Er gilt als „überqualifiziert“ und arbeitet als Lagerverwalter bei einer Elektronikhandelskette. Der Doktorand Adib Bencherif, der an der Universität Ottawa studiert, stieß bei seiner Arbeitssuche in Quebec auf ein überraschendes Hindernis: „Ein Headhunter sagte mir, meine guten Kenntnisse der französischen Sprache und Kultur seien eher ein Handicap. Meine Kollegen aus Quebec könnten dadurch Minderwertigkeitskomplexe bekommen.“

Das problematische Verhältnis zwischen Quebec, Frankreich und den Maghrebstaaten prägen den Alltag der Einwanderer. Taïeb Hafsi, Ordinarius an der HEC Montreal, der angesehensten Wirtschaftshochschule Kanadas, lebt seit über drei Jahrzehnten in Kanada. Trotz einiger Kritikpunkte zieht er eine positive Bilanz: „Insgesamt sind die Maghrebiner froh, in Quebec zu leben, wo sie weitaus besser aufgenommen werden als in Europa. Sie bauen echte Beziehungen zu ihrer Wahlheimat auf, und die Klagen, die man wegen ihrer Probleme auf dem Arbeitsmarkt häufig zu hören bekommt, haben auch mit ihrer Ungeduld zu tun und dem starken Willen, sich zu integrieren.“ Schwierigkeiten gebe es vor allem dann, meint Hafsi, wenn Quebec mit seiner multikulturellen Tradition ausländische Konflikte importiert – wie den französischen Streit über Staat und Religion und die Rolle des Islam.

Schon vor dem Massaker im Islamischen Kulturzentrum von Quebec am 29. Januar sorgten sich die Maghrebiner angesichts von zwei gesellschaftlichen Debatten. Die erste entzündete sich 2007 am Streit über die Ausnahmeregelungen („reasonable accomodation“), die der oberste Gerichtshof Kanadas 1985 durchgesetzt hatte. Dabei geht es um Ausnahmen von bestimmten Gesetzen für Angehörige von Minderheiten. Das betrifft Feiertagsregelungen, aber noch weit mehr: Sikh-Kinder dürfen in der Schule ihr traditionelles Messer tragen, die Musliminnen den Hidschab oder Juden die Kippa. Der zuständige Ausschuss kam nach vielen Anhörungen zu dem Schluss, die Regeln bereiteten „vor Ort“ zwar keine Schwierigkeiten, aber die Angst der Quebecer vor der Einwanderung wachse.

Bei der zweiten Debatte ging es um die „Charta der Werte Quebecs“ der französisch-separatistischen Parti Quebecois (PQ). Die Regierungspartei brachte 2013 in der Provinz eine Gesetzesvorlage ein, die der religiösen Neutralität des Staats und der Gleichheit von Mann und Frau Vorrang vor den Ausnahmeregeln der kulturellen Vielfalt einräumte.

Pegida in Quebec

Die Charta enthielt ein Verbot für Staatsbedienstete im Bildungs- und Gesundheitsbereich, „offen sichtbare religiöse Zeichen demonstrativen Charakters“ zu tragen. Gegner wie Anhänger der Charta gingen auf die Straße, das französisch-nationale Lager war tief gespalten. Nach ihrer Wahlniederlage im April 2014 ließ die Partei das Gesetzesvorhaben fallen.

Salim Nadjer, ein junger Franzose mit algerischen Großeltern, wohnt in einem Vorort von Montreal. Ihm kam das alles vor, als hätte er es schon einmal erlebt: „Die Debatten waren manchmal einfach lächerlich, jeder gab seinen Senf dazu. Ich hatte das Gefühl, Frankreich und seine Probleme folgen mir bis nach Montreal, und ich dachte sogar daran, ins englischsprachige Kanada zu ziehen, um endlich meine Ruhe zu haben.“ Abdelhamid Benhmade, ein marokkanischer Doktorand an der Universität Ottawa, meint dagegen, der Streit über die Werte-Charta hätte auch etwas Positives gehabt: „Viele Quebecer kamen aus der Deckung und sprachen Dinge offen aus. Das ist ein Anfang, um Missverständnisse auszuräumen.“

Manche aber nutzen diese Debatte, um die Anwesenheit der Maghrebiner in Quebec generell infrage zu stellen. Am 28. März 2015 wollte die Pegida-Bewegung von Quebec nach deutschem Vorbild im Kleinmaghreb „gegen die Islamisierung Quebecs“ demonstrieren, gab aber angesichts einer geplanten Gegendemonstration und auf Ersuchen der Polizei das Vorhaben auf. Im Dezember 2016 warnten Maghrebiner aus Quebec im Internet vor den Aufrufen verschiedener Gruppen in den sozialen Netzwerken, die „Quebec von allem Muslimischen reinigen“ wollten. So will eine Gruppe namens „La Meute“ (Die Meute), die 2015 von zwei ehemaligen Soldaten gegründet wurde und bei Facebook bereits 43 000 Abonnenten haben soll, die Identität Quebecs als „Heimstatt und Zentrum der europäischen Zivilisation in ganz Amerika“ verteidigen.3

Der Anschlag vom 29. Januar, verübt von einem rechtsextremen Studenten, aber auch der Streit über die Werte-Charta weckten in der PQ Zweifel an der eigenen Linie. Ein Parteimitglied erklärte unter der Voraussetzung, dass sein Name nicht genannt wird: „Es ist notwendig, dem Multikulturalismus, wie er im übrigen Kanada praktiziert wird, Grenzen zu setzen. Mag sein, dass eine verschleierte Polizistin in Calgary kein Problem ist, für Quebec gilt das nicht. Es geht nicht darum, Nein zum Islam zu sagen, aber man muss Regeln für das Zusammenleben aufstellen.“ Die Debatte sei noch nicht beendet.

Das meint auch der Politologe Christian Dufour: „Quebec ist natürlich nicht Frankreich, wir sind viel offener für kulturelle Vielfalt und toleranter. Aber wir sind auch nicht British Columbia, Alberta oder Ontario. Jenseits des identitären Gehabes müssen die nationalistischen und separatistischen Strömungen in Quebec ein Forum schaffen, das für alle Einwohner annehmbar ist.“ Die linke Partei Quebec Solidaire beschloss im November 2015, sich aus der Identitätsdebatte herauszuhalten. Mit einem „kollektiven Projekt für die Unabhängigkeit und die Verteidigung der Rechte des Einzelnen und der Minderheiten“ will sie Quebecer Separatisten anziehen, die sich von der Werte-Charta abgestoßen fühlten.

Nicht wenige maghrebinische Einwanderer hatten sich allerdings für die Charta ausgesprochen. „Ich bin nicht nach Quebec gezogen, um demselben religiösen Druck ausgesetzt zu sein wie früher in Algerien“, sagt der Logistiker Fouad Sziri. Er fand es durchaus gerechtfertigt, dass Landsleute wie Djemila Benhabib, die als Kandidatin für die PQ angetreten war, vor den Gefahren des religiösen Fundamentalismus und des Rückzugs in Parallelgesellschaften warnten.

Benhabib wurde heftig angegriffen, nachdem sie Anfang Februar auf Facebook geschrieben hatte, die Treffen politischer Repräsentanten mit muslimischen Geistlichen hätten dazu dienen sollen, „ihnen den Sinn der Demokratie zu erklären. Den großen Respekt vor den Frauen. Unser Festhalten an der Meinungsfreiheit. Unsere tief verwurzelte Ablehnung der Gewalt.“

Viele Quebecer nordafrikanischer Herkunft haben das Gefühl, dass sie nicht nur von der französischen Integrationsdebatte verfolgt werden, sondern auch von der Konfrontation zwischen islamistischen und laizistischen Kräften in ihren Herkunftsländern.

2 Artikel 111 des Einwanderungsgesetzes von Quebec.

3 Radio Canada, 6. Dezember 2016.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Akram Belkaïd ist Journalis und Autor.