Das geteilte Dorf

Die große Politik führt in einem kleinen Land oft zu seltsamen Auswüchsen: Das palästinensische Dorf Barta’a wurde 1949 in Ost und West geteilt. Deswegen hat die eine Hälfte des Kabha-Klans einen grünen Ausweis, die andere einen blauen. Was nach Identitätskrise aussieht, hat im Alltag manchmal überraschende Vorzüge – und zeigt, was mehr zählt als Israels Gesetze, Fatah oder Hamas: Familienbande.

von Agnes Fazekas

Wenn Hamzeh Kabha morgens in seinen teuren Geländewagen steigt, um die Kinder zur Schule unten im Dorf zu bringen, hat er immer ein wenig Angst, dass ihn ein israelischer Polizist aufhält. Ganz unbegründet ist die Sorge nicht, schließlich saß sein Bruder schon mal sieben Monate im Gefängnis, nur weil man ihn unten im Tal im Café erwischt hatte.

Trotzdem, so groß ist die Angst dann doch nicht – das lässt sich wohl damit erklären, dass man im Dorf Barta’a, in dem beinahe alle 12 000 Einwohner den Nachnamen Kabha tragen, seit Jahrzehnten gewohnt ist, sich mit absurden Gesetzen zu arrangieren. Und so verboten fühlt es sich schließlich auch nicht an, von Ost-Barta’a nach West-Barta’a zu fahren. Ja, als Fremder merkt man es kaum: keine Soldaten, kein Zaun, kein Checkpoint.

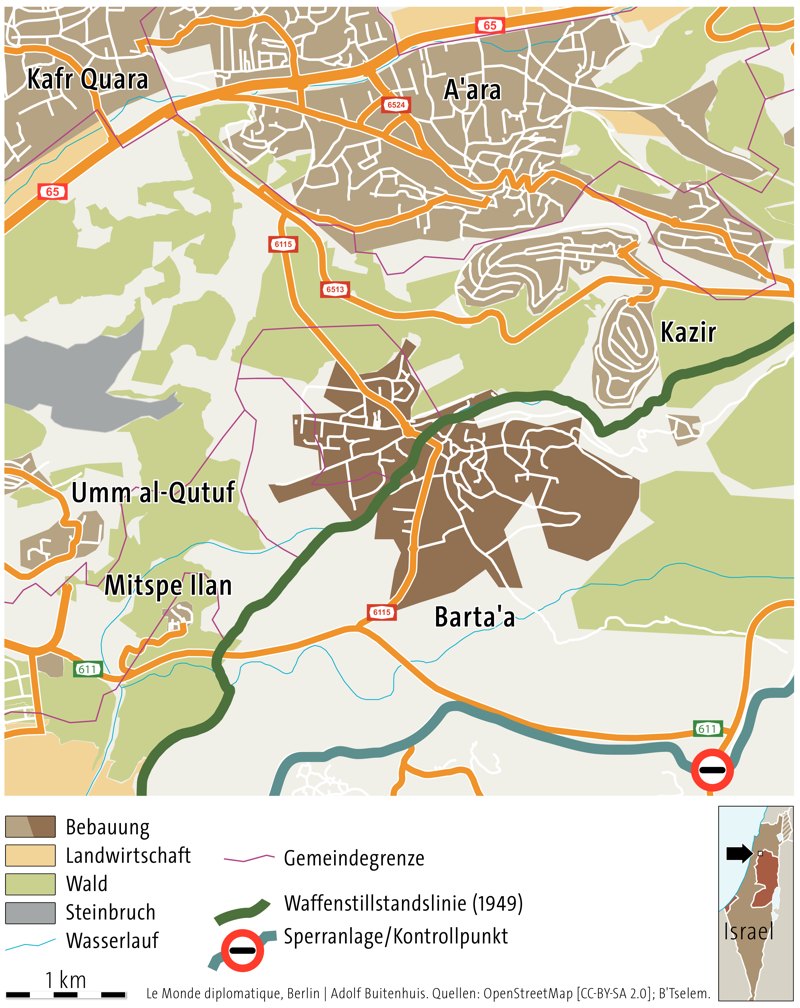

Nur eine winzige Verkehrsinsel markiert die Grenze da unten im Tal. Darauf eine schäbige Tafel aus Stein mit einer Inschrift: „Am 3. April 1949 unterzeichneten Jordanien und Israel das Waffenstillstandsabkommen von Rhodos, demzufolge Barta’a in einen Ostteil, der zu Jordanien gehört, und einen Westteil, der zu Israel gehört, getrennt wurde. Das Tal wurde zur Grünen Linie erklärt.“

Diese Linie, damals auf der Karte mit grüner Tinte durchs umkämpfte Land gezogen, trennt heute viele arabische Familien. Macht die einen zu „arabischen Israelis“, die anderen zu „Palästinensern“. Aber nirgendwo zeigt sich die Teilung so drastisch wie in Barta’a.

Vermutlich ist die Topografie des Dorfs schuld am Verlauf der Linie: Das tiefe Wadi sieht auf der Karte wie eine natürliche Grenze aus. Vor mehr als 2000 Jahren soll ein Ziegenhirte die Quelle entdeckt haben, die hier entspringt. Woraufhin seine Nachfahren ihre Häuser entweder am Osthang errichteten, wo man an klaren Tagen bis zum Mittelmeer schauen kann – oder im Westen des Tals, nahe der Quelle.

Man könnte also sagen, die Vorlieben ihrer Vorfahren haben entschieden, dass die einen Kabhas heute einen blauen Ausweis haben, mit dem sie sich in Israel und den Palästinensischen Autonomiegebieten relativ frei bewegen können – und die anderen einen grünen Ausweis wie Hamzeh und sein Bruder.

Aber zurück zu 1949: Über Nacht also befand sich der Dorfbrunnen auf der israelischen Seite, die Moschee auf der jordanischen. Erst hinderten nur Soldaten, dann ein Zaun die Menschen daran, die andere Seite zu besuchen, ihre Eltern, Cousins oder Geschwister.

Eine zweite Moschee wurde gebaut, ein zweiter Friedhof, eine zweite Schule. Und ein Kanal wurde ausgehoben, der das Wasser von der Quelle auf der israelischen Seite des Dorfs zu einem Brunnen auf der jordanischen Seite leiten sollte. Die Israelis füllten ihre Krüge tagsüber und die Jordanier nachts. Die Kinder im israelischen Teil machten sich einen Spaß daraus, nachts ins Wasser zu pinkeln; Frauen schickten Papierschiffchen mit Briefen in den jordanischen Teil zu ihren Freunden. So erzählen es die Alten.

Und wenn im jordanischen Barta’a eine Hochzeit gefeiert wurde, verfolgten die Bewohner im israelischen Barta’a das Fest mit Ferngläsern. Wenn ein Kind geboren wurde, stieg der Vater auf den Berg und brüllte die gute Nachricht so laut er konnte hinüber in den anderen Teil des Dorfs.

Das waren die Zeiten, als der Schmuggel blühte in Barta’a. Im jungen Israel waren viele Waren rationiert. Die Trampelpfade rund ums Tal zeugen heute noch von den illegalen Handelswegen. Als sich die israelische Wirtschaft gefestigt hatte, waren es die jordanischen Soldaten, die den Kinder aus dem Westen auftrugen, ihnen amerikanische Zigaretten zu kaufen.

Dann passierte nach 18 Jahren endlich, worauf der Kabha-Klan so sehr gehofft hatte: die Wiedervereinigung. Wieder war das unscheinbare Dorf zum Spielball der Politik geworden. Diesmal, weil die Israelis im Sechstagekrieg den Jordaniern das Land abnahmen. Doch als die Leute aus Ost und West endlich zusammenkamen, da feierte man nicht nur tagelang ein Fest – sondern merkte auch schnell: Man war sich fremd geworden.

Im Osten trugen sie Bärte, im Westen Jeans

Die Familien im Westen hatten die schöneren Häuser, träumten von einer Uni-Ausbildung für Söhne und Töchter, während im Osten das Abwasser durch unbefestigte Straßen rann und die Söhne noch nach der Hochzeit bei den Vätern wohnen mussten. Die einen gingen in Tulkarem und Nablus einkaufen, die anderen in die jüdische Stadt Chadera. Die einen trugen lange Bärte, die anderen Jeans. Und gleichzeitig warfen die Ost-Barta’arer den Brüdern und Schwestern aus dem Westen vor, keine echten Araber und Muslime mehr zu sein, ja, sich unter den jüdischen Israelis als Bürger zweiter Klasse wegzuducken.

Am deutlichsten aber wurde die Entfremdung, als sich die Palästinenser im Westjordanland zur Ersten Intifada erhoben. Riad Kabha, der damals der Dorfobere im Westen war, erinnert sich: „Wir verstanden die Intifada und wünschten uns, dass sie erfolgreich sei. Aber daran teilnehmen konnten wir nicht.“ Stattdessen bemühte er sich, die Dorfkinder vor den Kampfrufen aus dem Osten abzuschirmen – und schickte Essen und Geld an die Aufständischen.

Nach der Zweiten Intifada wurde Barta’a auch faktisch zum zweiten Mal geteilt. Dass die Grenze heute unsichtbar ist – Israel sich einen Militärcheckpoint spart –, liegt daran, dass sich weiter im Osten, nur etwa drei Kilometer von Hamzehs Haus, eine konkrete Barriere zum Westjordanland auftut: Hier zieht sich seit 2004 der Sperrwall durch die Felder. Dafür, dass er deutlich von der Grünen Linie abweicht, hat Israel zahlreiche Erklärungen bereit. Die offensichtlichste sind die israelischen Siedlungen, um die er sich schlingt.

Wenn Hamzeh für seine Geschäfte als Bauunternehmer in die Palästinensischen Autonomiegebiete will, ins nur dreißig Kilometer entfernte Dschenin zum Beispiel, braucht er einen israelischen Passierschein, muss am Checkpoint vor dem Zaun anstehen. Und sich dabei oft genug abweisen lassen. „Es ist schon verrückt“, sagt der 55-Jährige mit einem Glitzern in den Augen, von dem man nie weiß, ob es Frustration oder Belustigung ausdrückt: „Ich habe einen Jeep für 30 000 Dollar, darf aber keine fünf Kilometer mit ihm fahren!“

Dass Hamzeh sich so ein Auto leisten kann, liegt nicht nur daran, dass er ein gewiefter Geschäftsmann ist, oder daran, dass er nach seinem Studium in Deutschland noch viele Jahre dort gearbeitet hat – sondern auch daran, dass ihm mit seinem Bruder die einzige Tankstelle in Ost-Barta’a gehört. Denn die ist eine Goldgrube, und das muss man wohl irgendwie dem Sperrwall zuschreiben.

Die „Saumzonen“, wie die Inseln zwischen Grüner Linie und Sperrwall genannt werden, gehören zur C-Zone, wie 60 Prozent des Westjordanlands unter israelischer Militärverwaltung. Das bedeutet, dass die Palästinensische Autonomiebehörde kaum Einfluss auf Ost-Barta’a hat.

Weil die palästinensische Enklave auf der israelischen Seite des Walls liegt, gucken wiederum die Israelis nicht ganz so genau hin. Zwar fliegt auch über Barta’a ab und an ein Hubschrauber und danach werden Abrissbefehle für Neubauten verteilt. Doch gebaut wird trotzdem wie verrückt. Und die Häuser im Osten sehen schon lange nicht mehr ärmlicher aus als die im Westen. Im Gegenteil. Nach den Maßstäben eines palästinensischen Dorfs lässt sich behaupten: Die Wirtschaft floriert. Denn seit dem Mauerbau, seit Ost-Barta’a im toten Winkel der Autoritäten liegt, ist das Dorf so etwas wie eine Freihandelszone.

Die Israelis kommen zum Shoppen

Wie das aussieht, versteht man am besten am Wochenende, wenn eine Smogglocke über dem Wadi hängt und eine lange Karawane Autos sich von der Landstraße Richtung Afula nach Barta’a-West schiebt. Vorbei an einem Schild, das besagt, es sei Israelis verboten, Autos zur Reparatur einzuführen. Doch es sind nicht nur die günstigen Werkstätten, die Israelis aus dem Kernland locken.

20 000 Autos walzen an diesen Tagen durchs Dorf. Der Schutzmann von Barta’a steht dann auf der kleinen Verkehrsinsel mit der Steintafel und gebietet den Autos mit den israelischen Kennzeichen, langsam zu fahren. Aber man hätte genauso gut eine Schaufensterpuppe hinstellen können – die Fahrer sind im Shoppingrausch: Der Schutzmann und ebenso die Grenze, die sie gerade überqueren, interessieren sie nicht.

Hinter der Steintafel erstreckt sich eine enge Einkaufsmeile, vor deren Geschäften steife Plastikbeine in bunten Leggings baumeln; Pyramiden mit angeschlagenen Kartons sind aufgebaut, darin Kriegsspielzeug, glitzernde Hochzeitsdekorationen, Hundefutter, Tischdecken, Wasserpfeifen. Und allerhand Tand. Das meiste made in China – und sehr, sehr günstig. Die Schwimmreifen und die Gummitiere verraten, dass sich die Händler von Ost-Barta’a auf die israelische Kundschaft eingestellt haben, schließlich ist der Strand von Chadera nicht weit.

„Vor der Intifada lag Barta’a für die Palästinenser am Ende der Welt“, sagt Hamzeh. In den Siebzigern musste er fürs Gymnasium bis nach Dschenin fahren. Heute haben viele palästinensische Händler ihre Geschäfte aus Nablus oder Dschenin nach Barta’a verlegt und nehmen dafür den täglichen Checkpoint und höhere Mieten in Kauf. Wer in Ost-Barta’a Handel treibt, zahlt keine Steuern. So wie kaum ein Einheimischer sein Auto oder sein Gewerbe anmeldet.

Die schmale Dorfstraße ist zum Drive-in geworden: eine 1000-Meter-Schleife, gesäumt von 1200 Geschäften. Platz zum Bummeln oder Parken bleibt da kaum. Deswegen steigt meist nur schnell einer aus, während der Fahrer weiter im Schritttempo den Hügel hinaufstottert.

Da ist zum Beispiel Ala, die im „Paradies“ ein Kleidchen für die Tochter zur Hochzeit ihrer Schwester kaufen will. „Hier gibt es so viel Auswahl“, stöhnt sie, während die Verkäuferin im engen Lädchen mit einiger Mühe Polyesterträume vorführt. Ein paar hundert Meter weiter wird die 16-jährige Ranin aus einem kleinen Dorf bei Afula in ein traditionelles palästinensisches Festkleid gewickelt. Die tomatenrote Kombination mit Silberstickerei und passendem Mantel soll keine 70 Euro kosten. „In Israel wäre es das Doppelte“, sagt die Mutter.

Die Käufer sind vor allem arabische Israelis, denen der Weg nach Nablus und Dschenin über die Checkpoints zu umständlich ist. Doch ein blondlockiges Paar in Jeans und T-Shirt sticht unter den Kopftüchern und langen Mänteln hervor: Yossi und Sigal sind aus Chadera gekommen, um sich nach Matratzen umzugucken. „Für mich ist das ein kleines Abenteuer“, sagt Yossi gut gelaunt. „Wir kommen aber nur, wenn die Lage ruhig ist.“ Sigal wirkt angespannt. „Ich habe immer etwas Angst hier“, gibt sie zu.

Dass jüdische Kundschaft keine Seltenheit ist, zeigt sich im Stoffladen von Shaher: An der linken Wand sind Stoffe in gedeckten Farben ausgestellt. „Das ist der Geschmack der jüdischen Kunden“, sagt der 28-Jährige. Rechts glänzen Blumen auf sattem Purpur und Violett. „Das mögen eher die Araber.“ Shahers Familie führt zwar weiter ihre Hauptfiliale in Nablus. „Aber dort verdienen wir nur etwa 4000 Dollar im Jahr, hier ist es das Fünffache.“

Die Einheimischen dagegen schlagen vor allem aus der Vermietung der Ladenflächen Profit, die einmal zu ihren Wohnungen gehörten – oder versuchen dem Autokorso mit Kleingewerben etwas abzugewinnen, und sei es nur mit handgestopften Zigaretten oder einem Bündel Weinblätter.

Tiefer im Suk wird es noch enger, und mit den Preisen fällt das Obrigkeitsdenken. Zwischen den Autos mit den israelischen Kennzeichen finden sich nun auch einige mit selbst gebastelten Nummernschildern oder gleich ohne. Das Gehupe wird unerträglich, als ein Traktor es wagt, mit einer halben Pkw-Karosserie im Schlepp auf der nicht existierenden Gegenspur aufzutauchen und sich kreischend und funkenschlagend einen Weg zu bahnen.

Wenn im schwedischen Möbelhaus die Köttbullar als Höhepunkt des Shoppingtrips gelten, sind es in Ost-Barta’a die unschlagbar günstigen Falafeln. Und bevor es zurück nach Israel geht, wird natürlich noch getankt – bei Hamzehs Bruder.

Erst auf der Hügelkuppe wird der Verkehr lichter, und am Straßenrand stehen jetzt richtige Lagerhallen voller Paletten mit Softdrinks und anderer Kioskware. Wer so weit fährt, hat professionelle Absichten. „Israelische Händler dürfen eigentlich keine großen Mengen mitnehmen“, sagt Hamzeh. Aber der Preisunterschied sei das Risiko wert.

Das Gerücht, dass sich bereits Händler aus China nach Sternehotels in Barta’a erkundigt hätten, hält der Palästinenser jedoch für mindestens so übertrieben wie den „Wirtschaftsboom“, den die Zeitung Haaretz der Enklave vor ein paar Jahren zuschrieb. Eines dürfe man nicht vergessen, sagt er: „Wir machen hier nur Dienstleistung.“ Mit einem echten Aufschwung habe das nichts zu tun. Als er vor zwei Jahren eine kleine Plastikfabrik aufgebaut habe, dauerte es nicht lange, bis die israelischen Bulldozer kamen.

Dass Hamzehs Kinder die bessere Schule auf der israelischen Seite besuchen dürfen, liegt daran, dass der Palästinenser wie viele Ost-Barta’arer in den Westen geheiratet hat. Auf dem Papier kommt das allerdings nur seinen Kindern zugute, denn eine echte Familienzusammenführung wird von Israel nicht erlaubt. Ehefrau Jasmin lebt also mit ihm im Osten – trotz ihres blauen Ausweises.

Hätten sie nicht Pech gehabt bei einer Stichprobe der israelischen Behörden, würden sie sogar weiterhin Kindergeld und Versicherungen aus Israel beziehen. In ihrem Wohnzimmer in Ost-Barta’a erzählt Jasmin, wie sie jahrelang das Haus ihrer Eltern im Westen mit Spielzeug und Kinderklamotten ausstaffiert hatten. Nur leider nicht überzeugend genug.

Hinter dem Sperrwall ist das Wasser teurer

An den israelischen Amtsstuben ist nicht ganz vorbeigegangen, dass mindestens 500 Einwohner Ost-Barta’as israelische Sozialleistungen beziehen und viele Familien doppelte Haushaltsführung betreiben: Im Osten lebt es sich günstiger und trotz Sperrwall und Grenze auch irgendwie freier, im Westen hängt man dafür am Tropf der israelischen Verwaltung.

Die 17-Jährige Tochter von Hamzeh bringt es auf den Punkt: „Hier ist meine Familie, drüben die Schule.“ Zwar trägt sie wie die Mutter einen Hidschab, doch die Klamotten in der Shoppingenklave sind ihr zu rüschig. Also geht sie mit ihrer Mutter im jüdischen Chadera einkaufen. Und ja, ein bisschen unordentlicher sehe es aus in Ost-Barta’a, sagt sie mit entschuldigendem Blick auf den Vater.

Hamzeh ficht das nicht an. Er erinnert sich noch daran, wie er von der Veranda seines Elternhauses bis hinunter auf den Kreisverkehr gucken konnte. „Jetzt ist alles zugebaut. Ost-Barta’a hat in 15 Jahren einen Sprung gemacht, für den es unter normalen Umständen 50 Jahre gebraucht hätte.“

Es waren aber nicht nur die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Hamzeh vor zehn Jahren aus Deutschland zurückgelockt haben: „Es war die Familie, unsere Gemeinschaft.“ Der Kabha-Klan hat über die Jahre nicht nur eine Meisterschaft darin entwickelt, Schlupflöcher zu finden, sondern es auch geschafft, eine gewisse Souveränität als Familienverband zu wahren.

Unten im Wadi, zwischen den steilen Felswänden und den trotz der Sommerhitze grünen Bäumen, stoppt Hamzeh seinen Jeep an einem hübsch hergerichteten Picknickplatz unter der ausladenden Krone eines Johannisbrotbaums. „Als Kind bin ich hier mit unserem Esel jeden Tag zur Quelle gewandert.“ Das war, bevor die Ost-Barta’arer verstanden hatten, dass dieses Wasser nicht nur ihr Lebensquell ist, sondern auch ein Quäntchen Unabhängigkeit bedeutet.

In den 1970ern taten sich 150 Dorfbewohner zusammen, legten jeder ein paar Dinar in einen Topf und gründeten eine Kooperative, die das Wasser autonom und unabhängig von Palästina oder Israel verwaltet. Sie bauten Leitungen und pumpten das Wasser mit einem Dieselmotor auf die Hügelkuppe, von der es dann zu den Häusern floss. Etwa 1000 Mitglieder gibt es derzeit in Barta’a. An die Ladenbesitzer, die jenseits des Sperrwalls leben, verkaufen sie das Wasser teurer, an die Einheimischen zum Vorzugspreis.

Der Überschuss kommt der Gemeinschaft zugute: Im Wadi pflanzte die Kooperative Palmen neben dem neuen Picknickplatz, und oben am Berg baut sie seit Jahren einen Spielplatz für die 2500 Kinder aus Barta’a-Ost: eine großzügige Ansammlung an Klettergeräten und elektrisch betriebenen Karussells. „Im Dorf ist es jetzt so laut, stickig und gefährlich mit all den Autos. Da ist kein Platz mehr für unsere Kinder“, erklärt Hamzeh die Dimensionen.

Allerdings war der Park auch für die israelische Militärverwaltung nicht zu übersehen: Vor vier Jahren wurde er eröffnet, nun liegt Rost auf den Karussells. Israel hat den Betrieb vor zwei Jahren einstellen lassen. Seitdem kämpft die Kooperative mit den israelischen Behörden. „Meist argumentieren sie mit Naturschutz, dabei haben wir sogar Bäume gepflanzt“, erklärt Hamzeh. Und überhaupt, Israel habe selbst keine Skrupel, in der C-Zone Abfall abzuladen.

Nicht weit vom Spielplatz hat die Kooperative außerdem eine kleine Touristenattraktion hergerichtet: Hier tut sich der Eingang zu einer tiefen Höhle auf, in die man nun bequem über eine Holztreppe spazieren kann. „Während der Intifadas haben sich die Leute dort abgeseilt und vor den israelischen Soldaten versteckt.“ Hamzeh war damals schon in Deutschland, aber die ersten Demonstrationen hat er noch mitbekommen: „An Jom Kippur haben wir zur Erinnerung an den Krieg von 1973 einen symbolischen Leichenzug veranstaltet, der bis nach West-Barta’a ging.“ Eine Provokation, adressiert an Israel, und gleichzeitig eine Aufforderung an die Brüder auf der anderen Dorfseite, sich mit den Palästinensern im Westjordanland zu solidarisieren.

Seitdem der Sperrwall Ost-Barta’a in eine Art Niemandsland zwingt, in dem die Wirtschaft regiert, scheint der geteilte Kabha-Klan wieder zu einer gemeinsamen Identität gefunden zu haben, begründet auf einem gesunden Pragmatismus und viel Familiensinn. Ganz in der Tradition des Muchtars, der 1949 bei der ersten Teilung von Barta’a als Dorfoberer amtierte und sich plötzlich zwischen seinen beiden Frauen entscheiden musste. Die eine lebte auf der israelischen, die andere auf der jordanischen Seite des Orts. Er wählte die palästinensische Seite – weil er dort mehr Söhne hatte.

Wie genau sie denn nun verwandt sind, bekommen Raed Kabha und Ghassan Kabha zwar so schnell nicht zusammen. Aber wenn sich der Bürgermeister aus West-Barta’a heute mit dem Bürgermeister von Ost-Barta’a trifft, geschieht das unter Cousins.

Ghassan Kabha, der hauptberuflich als Direktor des palästinensischen Sportministeriums in Nablus arbeitet, erscheint nur an seinem freien Tag in der kleinen Bürgermeisterei, unter welcher der altmodische Feuerwehrbus von Ost-Barta’a parkt. Er wurde von der Fatah ins Amt gesetzt. Auf die knapp 200 Euro, die palästinensischen Bürgermeistern zustehen, verzichtet er großzügig. Dabei hat er ein äußerst aufreibendes Ehrenamt: Seine drei Telefone bimmeln ohne Pause. An seinem Schreibtisch unter der palästinensischen Flagge sitzend, hat er sich gerade noch mit einem Ladenbesitzer von auswärts gestritten, der seine Rechnung an die Kooperative nicht bezahlt hat. Als Bürgermeister ist er die erste Instanz, die im Streitfall konsultiert wird. Und gestritten wird oft in Ost-Barta’a, seit es zum Handelsmekka wurde.

Raed Kabha ist hauptberuflich Bürgermeister, wobei er neben West-Barta’a noch für zwei Nachbargemeinden zuständig ist. Die umständlichen Dienstwege der israelischen Verwaltung versucht er trotzdem zu umgehen: Wieso die verhasste israelische Polizei rufen, wenn in West-Barta’a jemand was geklaut hat, obwohl es doch die viel effektivere Polizei der Frauen und Kinder gibt? Die von Mund zu Mund im Nu herausfindet, wo der Dieb ist. Dann holt Raed Kabha ein paar der Alten aus Ost-Barta’a hinzu, und man klärt das unter sich. Eben so, wie es der Klan seit hunderten von Jahren macht.

Andererseits lässt Raed seine Beziehungen in Israel spielen, wenn wieder einer der Ost-Barta’arer dabei erwischt wurde, wie er eine Hochzeit im Westen besucht hat. Und natürlich ist es eine Sache der Familienehre, dass Sozialleistungen, die über Raeds Amt laufen, auch dann noch in den Taschen von israelischen Kabhas landen, wenn sie sich der Liebe oder der Miete wegen dazu entschieden haben, im Osten zu wohnen.

Dabei hat sich das Blatt längst gewendet: Trotz objektiv höheren Lebensstandards und besserer Gehälter ist man in West-Barta’a nicht mehr wohlhabender. Heute greifen die Palästinenser ihren Brüdern im Westen finanziell unter die Arme, erklärt Ghassan Khaba. Denn dass Israel seine arabischen Gemeinden eher stiefmütterlich behandelt, ist kein Geheimnis.

Gerade überlegen sie, West-Barta’a an die Müllabfuhr von Ost-Barta’a anzuschließen. Von dort fährt der Laster täglich in die Palästinensischen Autonomiegebiete. Die israelische Firma, die den Abfall in West-Barta’a abholt, sei fast doppelt so teuer.

Ghassan Kabha muss weiter, das Amt ruft. Raed Kabha bittet den Besuch noch auf einen Abstecher in sein Büro im Westen. Ein bisschen stolz ist er doch auf das wesentlich größere Gebäude, in dem man unter der Woche an einer Vorzimmerdame vorbeimuss, und in dem hinter jeder Tür ein israelischer Beamter sitzt. Die To-do-Liste auf seinem Schreibtisch hat er handschriftlich in Hebräisch verfasst – doch die israelische Flagge steht eingerollt hinter der Tür.

Agnes Fazekas ist freie Journalistin in Tel Aviv.

© Le Monde diplomatique, Berlin